博伊尔新作《28年后》揭幕宽银幕恐怖盛宴

尽管丹尼·博伊尔开创性的末日惊悚片《惊变28天》震撼观众才过去23年,影迷们已在热切期待其续作《惊变28年》——狂热到无人介意博伊尔与编剧亚历克斯·加兰德在时间线上削减去数年。

在延续原作凭借狂奔的"感染体"与粗粝数字美学同时震慑丧尸迷与主流观众的独特视觉风格时,《惊变28年》相较前作谦逊的起点极大拓展了叙事格局。在预览前三十分钟片段后,我们与博伊尔聊了聊重访他的狂怒病毒宇宙的创作心路。

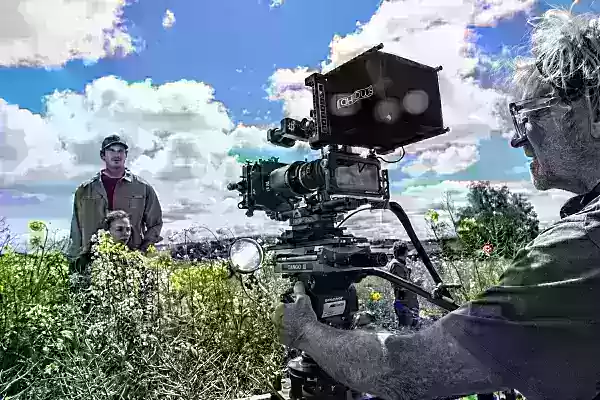

"这次我们选择了超宽银幕格式,"博伊尔告诉IGN,"想要放大首部电影中那种不安感——感染体纯粹的速度与直击内脏的冲击力。宽银幕让危险可能从任何角落浮现……观众不断扫视周围环境的设计能强化紧张感。"

由亚伦·泰勒-约翰逊、朱迪·科默与阿尔菲·威廉姆斯主演的续作,延续了博伊尔在宏大格局与触动心弦的角色瞬间之间取得平衡的功力——这正是前作如此引人入胜的关键,同时引入了描绘感染体的全新骇人方式。

从《惊变28天》到脱欧英国的演变轨迹

自2002年《惊变28天》上映后,博伊尔与加兰德曾周期性地构思续集(包括2007年他们担任制片的《惊变28周后》)。博伊尔回忆数年后在英国电影学会重映场见证热烈反响时的震撼。

"那种'震撼'时刻不断重现,"博伊尔轻笑,"每次我和亚历克斯都会碰撞续写故事的灵感。"

尽管他们开发过多种续集概念,多数最终无疾而终。

"我们尝试过 predictable 的续集套路——政府将病毒武器化, shadowy 组织加以利用,"博伊尔坦言,"但我们都觉得缺乏吸引力。最终我们构想了更大胆的方案—— deliberately 规避全球扩散的多部曲叙事。"

不同于常规地将疫情扩散至全球,英国脱欧等现实事件启发他们收窄叙事焦点。

"我们认识到原作鲜明的英伦视角,"博伊尔解释,"近期事件为我们提供了值得探索的宝贵素材——孤立主义、民族认同。这些电影有机地折射着社会变迁。"

续集始于一个与遭感染的英国本土安全隔离的孤立社群——却面临着前所未有的自给自足挑战。

"这些电影映照着当代焦虑,"博伊尔指出,"不是通过说教,而是通过能在个人与文化层面引发共鸣的 visceral 叙事。"

创新电影语言:从手持摄像机到尖端技法

前作粗粝的数字美学曾 revolutionized 恐怖电影。拍摄续集时,博伊尔既从那富有巧思的创作思路中汲取灵感,又融入了现代技术。

"我们拥抱了最初的元概念,"博伊尔沉吟,"正如2002年随处可见的摄像机记录末日影像,当下对应的正是无处不在的智能手机。"

博伊尔坚信创作限制能激发创新。他的团队在特定场景中同步使用了多达20部iPhone。与首部电影摄影师安东尼·多德·曼特尔再度合作,他们打造出通常为史诗巨作保留的沉浸式2.76:1超宽银幕格式。

制作采用了 groundbreaking 技法:演员随身摄像机、特种传感器、多功能支架、无人机及多样摄影系统。三套定制iPhone支架可同时搭载8台、10台或20台摄像机。

"第二幕有个令人难忘的段落用二十台摄像机拍摄,"博伊尔透露,"创造出惊人的视觉冲击——将观众猛力抛入可怕的新境地。"

这种灵活的"穷人版子弹时间"手法允许无缝切换剪辑视角——既可传统单镜头叙事,也能实现动态的空间/时间跳跃。

"对恐怖场景而言,割裂动作能 visceral 地放大暴力感,"博伊尔解释,"如同打破传统构图法则,它将观众直接拽入惊悚时刻——无论是家庭对峙还是遭遇恐怖感染体。"

观众仍需等待方能亲身体验这些不安场景的具体细节。

惊悚场面与人性叙事的平衡之道

博伊尔与加兰德的再度联手令影迷振奋,因为他们的创意 partnership 正源于2000年《海滩》时期加兰德从小说家转型电影人的阶段。

"亚历克斯始终挑战电影成规,"博伊尔评价,"他的剧本既要求对实体动作进行创新呈现,又保持着丰满的角色塑造。"

博伊尔通过将动态电影技法有机融入表演中来完善此道。

"经验丰富的演员享受不可预测性,"他笑道,"这些摄像机装置打破了他们对拍摄流程的惯常认知——让表演保持鲜活。"

这位导演珍视那些承认外部社会力量塑造角色旅程的故事。

"我着迷于虚构世界与当代现实的交汇,"博伊尔阐述,"这种相互作用能构筑强大的叙事根基。"

虽对具体细节守口如瓶,博伊尔承诺将带来超乎预期的观影体验。

"这部影片将挑战预期,"他总结道,"它既致敬原作,又开拓出令人不安的新疆域。这份艺术胆识让我倍感骄傲。"