波伊爾《28年後》揭開寬銀幕恐怖序幕

儘管丹尼·鮑伊開創性的末日驚悚片《28天毀滅倒數》震撼觀眾僅23年,影迷已在熱切期待其續集《28年後》——以至於沒人在意鮑伊與編劇艾力克斯·嘉蘭將時間線縮短了幾年。

在保留原作標誌性視覺風格(以狂奔的「感染體」與粗礪的數位美學同時嚇壞殭屍迷與主流觀眾)的同時,《28年後》相比前作簡樸的起源大幅擴展了格局。預覽首30分鐘片段後,我們與鮑伊談及重訪他的狂怒病毒宇宙。

「這次我們選擇了超寬銀幕格式,」鮑伊告訴IGN。「我們想強化首部電影那種不安感——感染體的純粹速度與 visceral 衝擊力。透過寬銀幕,危險能從任何角落浮現…觀眾不斷掃視周遭環境的動作強化了緊張感。」

由亞倫·泰勒-強森、茱迪·科默與阿爾菲·威廉斯主演,鮑伊的視野在史詩格局與使原作如此引人入勝的細膩角色刻畫間取得平衡——同時引入描繪感染體的驚悚新方式。

從《28天毀滅倒數》到脫歐英國的演進

自《28天毀滅倒數》2002年上映以來,鮑伊與嘉蘭定期構思續集(包含他們擔任監製的2007年《28週毀滅倒數:全球封閉》)。鮑伊回憶多年後在英國電影學會重映場目睹熱烈反響時的震撼。

「那種『驚嘆』時刻不斷重現,」鮑伊笑著說。「每次發生,我和艾力克斯就會腦力激盪延續故事。」

雖然他們發展過各種續集概念,但大多無疾而終。

「我們試過老套的續集套路——政府將病毒武器化、神秘組織利用病毒,」鮑伊坦言。「我們都覺得不夠吸引。最終,我們構思了更宏大的計劃——刻意避開全球擴散的系列電影敘事。」

與其傳統地將疫情擴散至全球,現實事件如英國脫歐啟發他們縮小焦點。

「我們意識到原作獨特的英國視角,」鮑伊解釋。「近期事件給了我們值得探索的素材——孤立主義、民族認同。這些電影自然地反映了社會變遷。」

續集始於一個與遭感染的英國本土安全隔離的孤立群落——卻面臨前所未有的自給自足挑戰。

「這些電影映照當代焦慮,」鮑伊指出。「並非透過說教,而是透過在個人與文化層面引起共鳴的 visceral 敘事。」

創新電影製作:從手持攝影機到尖端技術

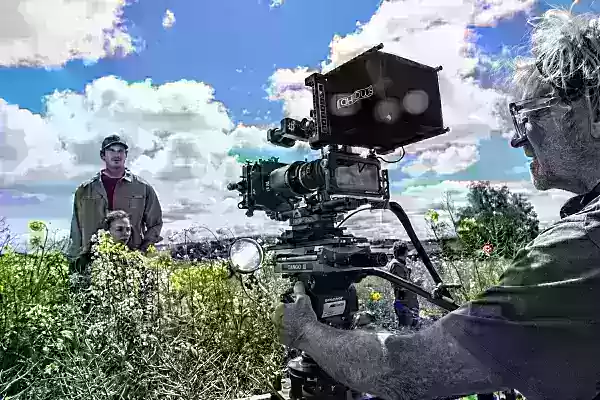

原作粗礪的數位美學徹底改變了恐怖電影。為拍攝續集,鮑伊從當年靈活應變的手法汲取靈感,同時融入現代科技。

「我們擁抱最初的元概念,」鮑伊沉思道。「正如2002年隨處可見的攝錄機捕捉末日影像,當代的對等物便是無所不在的智慧型手機。」

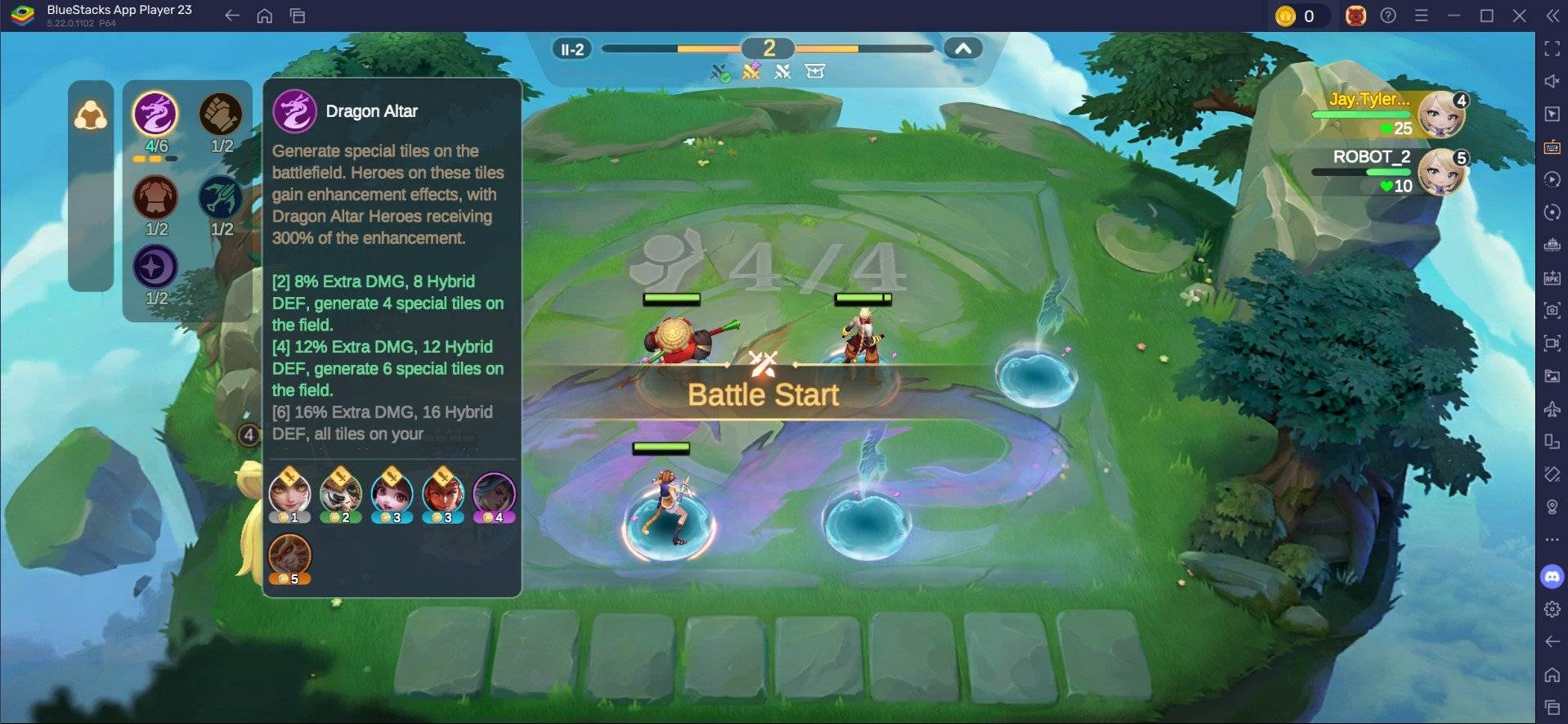

鮑伊相信創意限制能激發創新。他的團隊在特定段落同時動用多達20支iPhone。與首部電影攝影師安東尼·達德·曼托再次合作,他們打造出通常僅用於史詩電影的沉浸式2.76:1超寬銀幕格式。

劇組運用突破性技術:演員佩掛攝影機、特殊感測器、多用途支架、無人機與多樣化攝影系統。三組特製iPhone支架可容納8台、10台或20台相機。

「第二幕有段難忘的場景用二十台相機拍攝,」鮑伊透露。「它創造出驚人的視覺衝擊——將觀眾拋入恐怖的新領域。」

這種靈活的「窮人子彈時間」手法允許多重視角無縫剪接——既可傳統單鏡頭拍攝,也能動態切換空間與時間。

「特別是恐怖場景,將動作切割能 visceral 地放大暴力感,」鮑伊解釋。「如同打破傳統構圖規則,它將觀眾直接投入恐怖瞬間——無論是家庭衝突或遭遇恐怖感染體。」

觀眾需等待才能親身探索這些令人不安情境的細節。

恐怖動作與人性故事的平衡

鮑伊/嘉蘭再度合作令影迷振奮,因為他們的創意夥伴關係始於2000年《海灘》時期嘉蘭從小說家轉型為電影製片。

「艾力克斯持續挑戰電影常規,」鮑伊評論道。「他的劇本要求以創新手法處理動作場面,同時保持豐滿的角色塑造。」

鮑伊透過將動態電影技術有機融入表演中與此互補。

「經驗豐富的演員喜歡不可預測性,」他笑道。「這些攝影支架打亂他們對拍攝流程的慣性認知——讓表演保持新鮮。」

這位導演重視能呈現外部社會力量如何形塑角色旅程的故事。

「我著迷於虛構世界如何與當代現實交織,」鮑伊闡述。「這種相互作用創造了強大的敘事基礎。」

雖然對具體細節保密,鮑伊承諾將帶來意想不到的觀影體驗。

「這部電影將挑戰預期,」他總結道。「它既向原作致敬,同時開拓令人不安的新領域。這種藝術膽識讓我格外自豪。」