スパイダーマン2 PC版発売前に読むべき必読コミック

『アメージング・スパイダーマン』への批判的な評価にもかかわらず、フレンドリー・ネイバーフッドコミックは必ずしも最低潮にあるわけではありません。ここでは、探求に値するいくつかの傑作スパイダーマン小説化作品を紹介します。ホラー心理ドラマからバディアドベンチャー、さらには彼の最終章と再生まで——ウェブスリンガーの遺産への新たな視点へようこそ。

このアンソロジーは3つの解釈を提示します:『過去の網』、『夢の網』、そして『不条理の網』。どれがインソムニアックのゲーム版を連想させますか?

目次

スパイン・ティンリング・スパイダーマン

スパイダーマン:グリーンゴブリンの影

スパイダーマン:レイン2

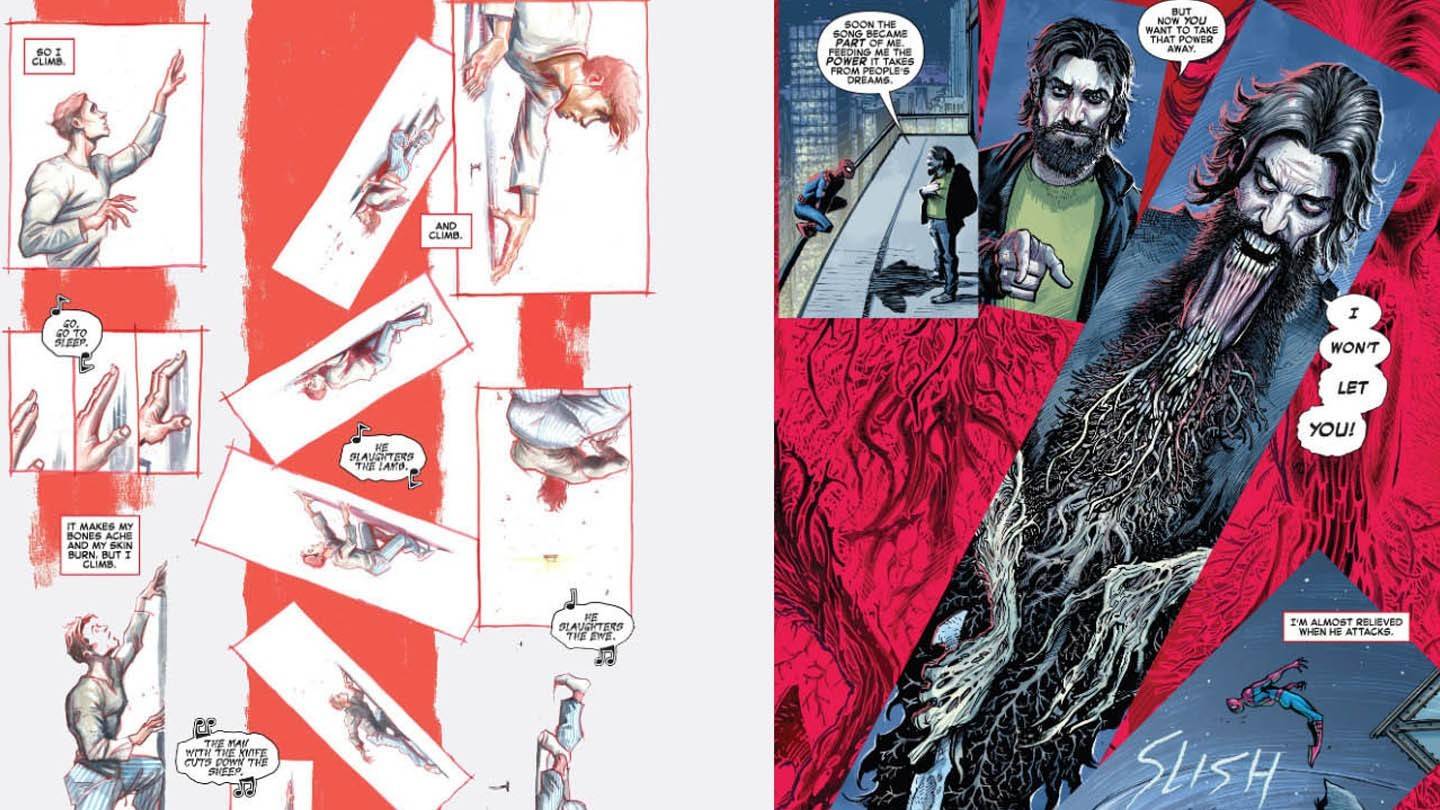

スパイン・ティンリング・スパイダーマン

原作: サラディン・アーメド

作画: フアン・フェレイラ

元々は2023年のデジタル配信でしたが、後に印刷版(#0 ワンショット)が発売され、続いて4号限定シリーズが刊行されました。コンセプトは見事です:才能あるアーティストをスパイダーマンと組み合わせ、超現実的なホラー体験を創り出すことです。『ザ・スペクタキュラー・スパイダーメン』とは異なり、この物語は視覚を通じて心理的緊張を高めます——フェレイラのアートは無音のコマでも雄弁に物語ります。

サラディン・アーメドは、フェレイラの作品を完璧に補完する脚本を紡ぎ出しています。ピーターの不安感は手に取るようにわかり、悪役「ポール」(例のポールではありません)が歌を通して夢を操る悪夢のような連続シーケンスで描かれます。その結果は? 伊藤潤二に触発された狂気への墜落であり、スパイダーマンは覚醒時の悪夢と対峙しながら疲労と戦うことを強いられます。

限定シリーズでは創造性がさらに増幅され、スパイダーマンを丹念に作り込まれたホラーランドスケープに放り込みます。『ボー・イズ・アフレイド』を彷彿とさせる——不条理で恐ろしい、社会的な恐怖(認められないこと)から日常的な恐怖(捕食者的な地下鉄の車掌)まで。アートはシンプルさとグロテスクな細部のバランスを取り、モンスターが画面を支配する一方でピーターは無防備なよりどころであり続けるというマンガの技法からもインスピレーションを得ています。

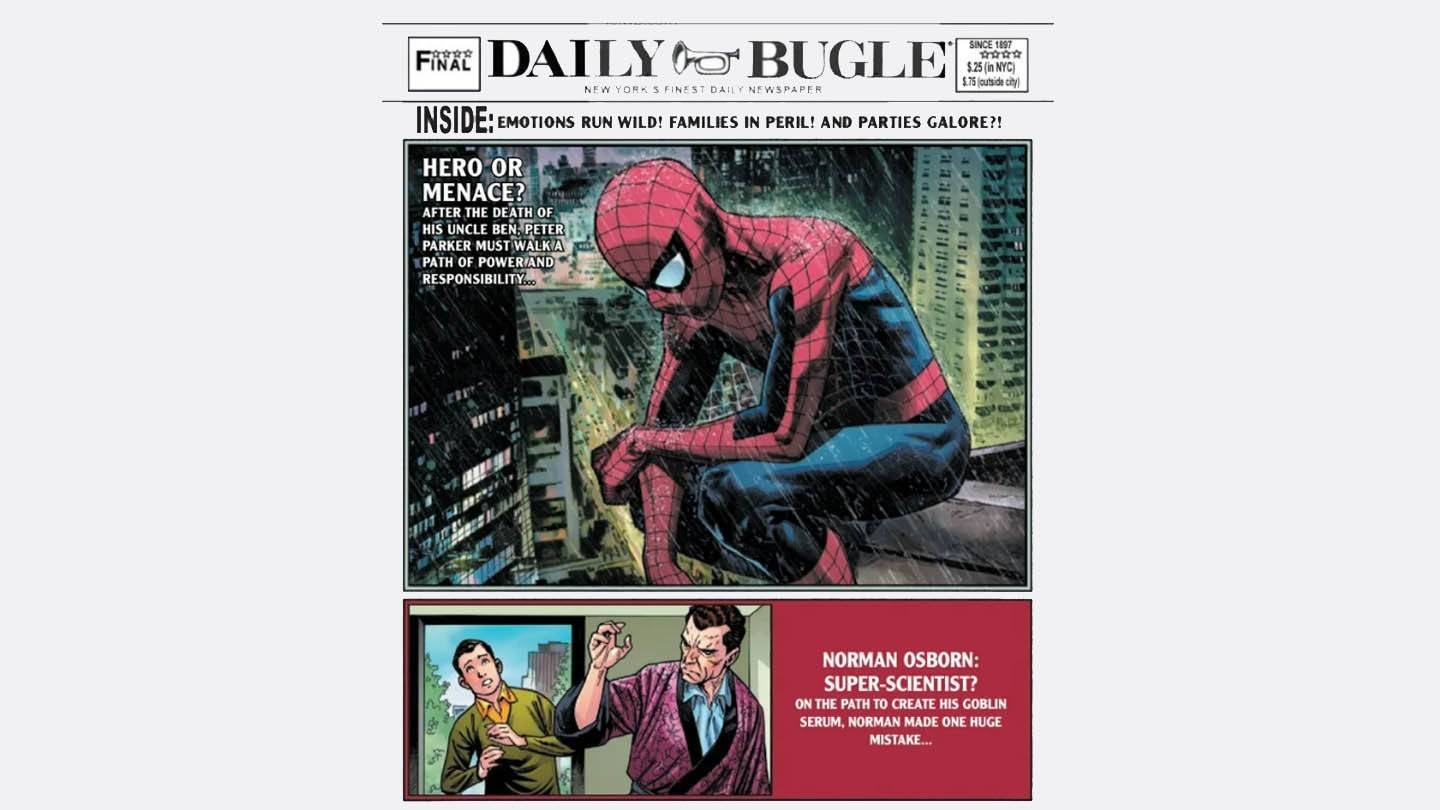

スパイダーマン:グリーンゴブリンの影

原作: J.M. デマテイス

作画: マイケル・スタ・マリア

ノーマン・オズボーンが最初のゴブリンではなかったことをご存知ですか? このコミックは、プロトゴブリンの伝承——彼とオズボーン家のつながり、そしてヒーローとしてのピーターの初期の日々——を掘り下げます。懐古主義的なフラッシュバックですが、決して手抜きではありません。過去の失敗作とは異なり、デマテイス(『クローヴェンズ・ラスト・ハント』で伝説的)はドストエフスキーに匹敵する心理的深みを提供します。

ハリー・オズボーンの悲劇的転落前を舞台とし、ノーマンの狂気がどのようにして彼の家族を侵食したかを探ります。プロトゴブリン、ネルス・ヴァン・アダーは90年代の設定変更で初登場——血清の失敗した被験体であり、怪物へと変貌しました。ここでは、デマテイスは彼を悲劇的人物として再構築しつつ、ハリーの没落への序章を織り交ぜます。

この物語を格上げするものは? その人間的な焦点です。ピーターは単に悪役と戦うだけでなく、闇が静かに忍び寄る世界を泳ぎ渡ります。ノーマンの残酷さ、ハリーの不安定さ、そしてピーターの無邪気さが衝突し、邪悪が衣装を必要とせずに根を下ろすことを証明します。遡及的ストーリーテリングの見本とも言える作品です。

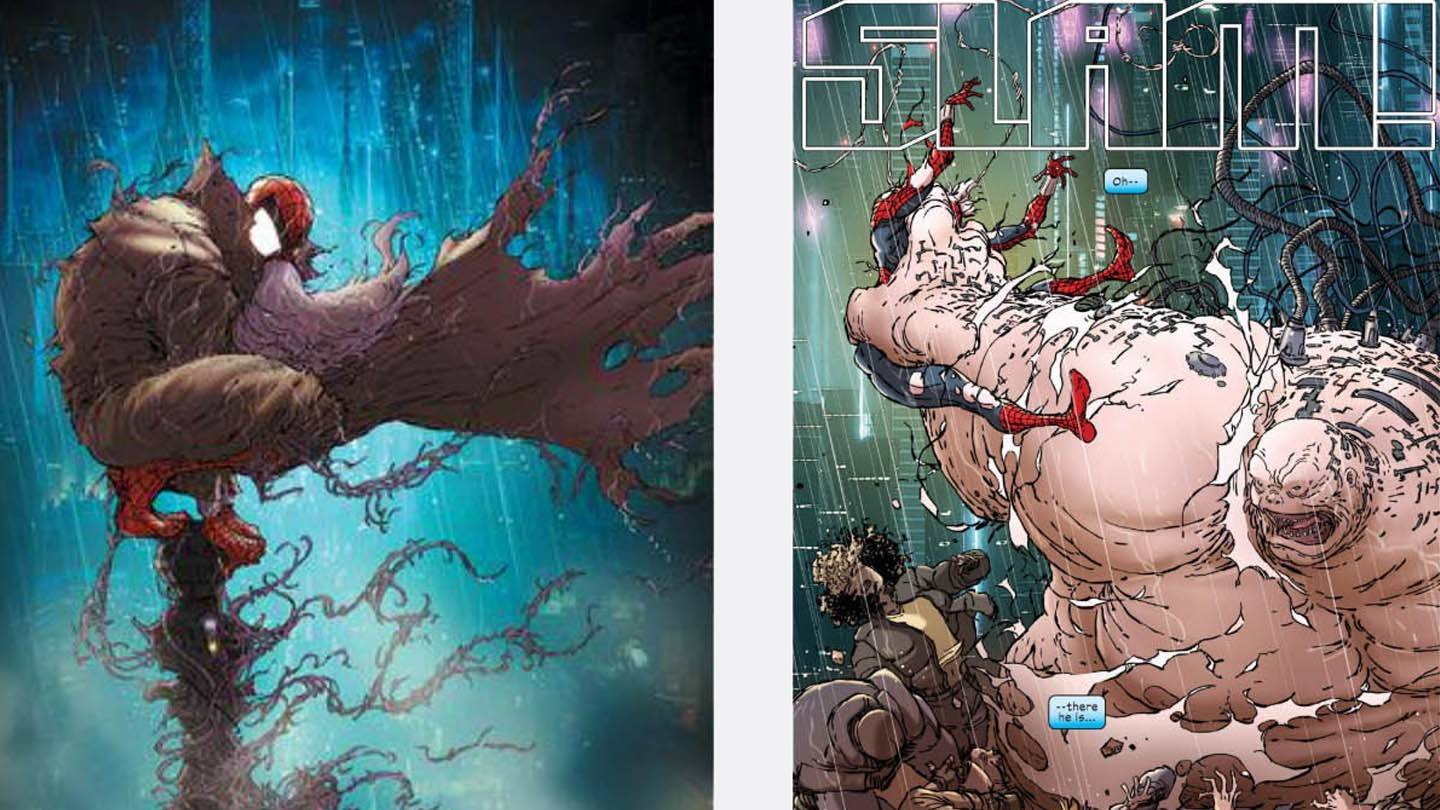

スパイダーマン:レイン2

原作・作画: カーレ・アンドリュース

キングピンがドームで閉ざされたニューヨークを支配し、外にはゾンビが潜み、MJの放射能死の責任を負わされたピーターがデジタルの幻想世界で生きるディストピアの悪夢。そこに現れるのは猫泥棒のキティ・キャット。彼女がピーターの幻想を打ち砕き、二人は過去へと飛ばされます。

続編というよりは過激なリミックスであり、『レイン2』は狂気を最大化します:タイムトラベル、ゴブリン化したマイルズ・モラレス、サイボーグのキングピン、そしてトム・ハーディの『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』など可愛く見えてしまうほど不条理なヴェノムの描写。カーレ・アンドリュースは『アイアンフィスト:ザ・リビングウェポン』と同じ混沌としたエネルギーを注入——残忍な戦闘、グロテスクな暴力、そして妥協なきグリムダーク。

これは繊細なストーリーテリングではありません。スパイダーマンが最も凄惨な傷を負う熱狂的な悪夢であり、『アルティメット・スパイダーマン』の悲劇を彷彿とさせつつ、その抑制はゼロです。クライマックスは? ピーターがついに手放すこと——なぜなら時にはカタルシスには繊細さを破壊することが必要だからです。